《中國遠洋海運雜志》微博報道,在昨日開始的中國上海國際海事展上��,中船重工展臺展示了4種海洋核動力平臺及船舶�。包括2萬噸海洋核動力平臺、可潛式海洋核動力平臺�、核動力綜合保障船、核動力破冰船���。觀察者網(wǎng)軍事評論員認為��,核動力水面船舶的動力系統(tǒng)要求與核潛艇有很大差別����,美蘇等國在研制核動力航母前��,都研制過類似的大型核動力艦船���。研制這些大型核動力水面艦船���,將是為我國國產(chǎn)航母鋪路的重要步驟。

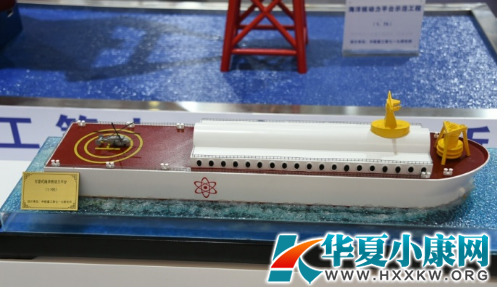

2萬噸海洋核動力平臺模型

據(jù)報道����,中船重工此次展示的四種平臺當中,最接近于顯示的是“2萬噸海洋核動力平臺”�����,據(jù)《中國遠洋海運雜志》微博發(fā)布的現(xiàn)場分發(fā)的資料截圖����,該平臺是在2010年開始研制,719所張金麟院士帶領(lǐng)團隊率先開展海上浮動核電站相關(guān)技術(shù)研究�,并得到國家相關(guān)部門的大力支持,先后承擔了863計劃���、國家科技支撐計劃“核動力船舶關(guān)鍵技術(shù)及安全性研究”����、“小型核反應(yīng)堆發(fā)電技術(shù)及其示范應(yīng)用”等項目,為海洋核動力平臺示范工程奠定技術(shù)基礎(chǔ)��。

在國家能源局��、核安全局等國家部委的支持下��,在湖北省政府��、省發(fā)改委等多部門的指導(dǎo)下�,2015年初步形成海洋核動力平臺總體方案。2015年7月北京進行的海洋核動力平臺示范工程(以下簡稱“示范工程”)競爭性方案評審過程中���,719所申報的HHP25方案脫穎而出����。2015年12月30日��,國家發(fā)改委正式發(fā)布《國家發(fā)展改革委辦公廳設(shè)立海洋核動力平臺國家能源科技重大示范工程的復(fù)函》�����,明確719所申報的HHP25軍轉(zhuǎn)民的技術(shù)列為國家能源重大科技創(chuàng)新示范工程項目。2016年9月���,719所借鑒型號管理模式����,采用軍轉(zhuǎn)民技術(shù)路線開展示范工程的研制��,并將此工程命名為“一九”工程�����。海洋核動力平臺屬國內(nèi)首創(chuàng)�����,719所秉承嚴謹務(wù)實的科研態(tài)度�����,站在“講政治”的高度�,結(jié)合核動力艦船50余年設(shè)計�����、建造、運行和保障經(jīng)驗����,嚴格遵循習近平主席2014年6月在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議講話中明確指出的加快推動能源技術(shù)革命“三個一批”技術(shù)路徑,全力推進“示范試驗一批”項目海洋核動力平臺示范工程建設(shè)�����。

海洋核動力平臺在平臺舯部并列搭載兩套可獨立運行的核動力裝置�,利用核燃料在反應(yīng)堆內(nèi)裂變產(chǎn)生的熱量,可向用戶提供穩(wěn)定可靠的電力���、淡水和熱能等能源保障���。具有一次裝料運行周期長、功率密度大��、機動性好����、運行成本低、節(jié)能環(huán)保和滿足可持續(xù)發(fā)展要求的特點�。未來將逐步形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民用海上核電技術(shù),成熟后可進一步推廣應(yīng)用到核動力破冰船����、海上綜合保障基地等領(lǐng)域�,滿足國家能源與海洋工程發(fā)展戰(zhàn)略需要���,具有廣闊的市場應(yīng)用前景�。

據(jù)稱��,2萬噸海洋核動力平臺預(yù)計5年內(nèi)開始建造����。

可潛式海洋核動力平臺

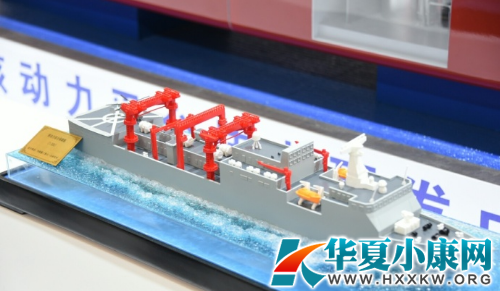

大型核動力遠洋補給艦�,從模型比例看,它應(yīng)該比現(xiàn)役大型補給艦排水量更大��,憑借核動力系統(tǒng)實現(xiàn)更遠航程的前提下�����,它可以更長時間為航母編隊提供補給服務(wù)

核動力破冰船�,從模型可以看出該船的設(shè)計相對成熟

觀察者網(wǎng)軍事評論員認為,從上述的簡介可以看出該型平臺采用了719所軍用核動力船舶的相關(guān)技術(shù)����,而719所是我國核潛艇動力系統(tǒng)的主要研制單位之一�,將其部分技術(shù)轉(zhuǎn)移到新的水面平臺上順理成章��。

核潛艇反應(yīng)堆對于堆的尺寸要求嚴格��、必須在尺寸盡可能小��、工作環(huán)境十分惡劣��、靜音性能有特殊要求等嚴苛的條件下����, 盡可能增大功率。因此反應(yīng)堆的各方面設(shè)計相對比較復(fù)雜�、昂貴,需要的維護保養(yǎng)工作也非常復(fù)雜�����,直接運用到大型水面艦船上的話�,并不適合。法國“戴高樂”號核動力航母就直接運用了“凱旋”級核潛艇所運用的K15型反應(yīng)堆�����,結(jié)果5年需要進行一次“開膛破腹”的裝料工作,嚴重降低了“戴高樂”號航母的部署能力���。(后期“凱旋”級潛艇的反應(yīng)堆經(jīng)過改良����,重新裝料周期延長到10年)因此在前文中�����,719所強調(diào)新型水面核動力系統(tǒng)要具有“一次裝料運行周期長��、功率密度大”的特點���。在這方面,美國“福特”級核動力航母上的A1B反應(yīng)堆設(shè)計指標已經(jīng)達到一次裝料滿足全壽命需要的水平����,是當代水面艦艇核動力系統(tǒng)最高水平的標桿。

蘇聯(lián)從1959年開始建造“列寧”號核動力破冰船�����,至今正在建造第10艘“北極”號��,預(yù)計2019年完工。這些大型破冰船為蘇聯(lián)研制大型水面艦艇的反應(yīng)堆積累了豐富的經(jīng)驗��。蘇聯(lián)解體前�����,已經(jīng)建造了數(shù)艘“基洛夫”級核動力巡洋艦和“烏拉爾”號核動力遠洋偵察船�����,并已經(jīng)開工首艘核動力航母“烏里揚諾夫斯克”號�����。

相比之下�����,美國在建造其首艘核動力航母“企業(yè)”號前�,也建造了“薩凡納”號核動力商船,以及“長灘”號核動力巡洋艦�、“班布里奇”號核動力驅(qū)逐領(lǐng)艦等核動力水面艦船,對核動力在水面船舶上的應(yīng)用有了較多的經(jīng)驗�����。

德國奧托·哈恩號核動力商船

此外,德國����、日本也在上世紀60年代末到70年代初,建造過核動力商船��,這是在70年代石油危機背景下的一種嘗試���。德國“奧托·哈恩”號在其服役期間航行超過120萬公里��,訪問22個國家的33個港口�����,在1979年退役���,隨后改為柴油機動力用于執(zhí)行貨運任務(wù);日本“陸奧”號則從建成開始一直受到核泄漏等問題困擾�,直到1991年最后一次改造完成���,才終于達到了60年代設(shè)計時擬定的技術(shù)指標���,完成了為日本船舶核動力技術(shù)積累寶貴經(jīng)驗的使命后,在1992年被拆毀,在其25年的生涯中�����,日本政府在這艘船上耗資達到12億美元���。

從世界各國發(fā)展大型核動力水面艦艇的經(jīng)驗來看��, 在建造核動力航母前�����,建造大型核動力水面船舶是必經(jīng)之路���。

而719所此次展示的核動力海上發(fā)電平臺,從技術(shù)難度來看相對較低���,是一個合適的試驗平臺�,這將是我國核動力航母研制工作的第一個里程碑���。

在此次展會上同時出現(xiàn)的其他三種核動力水面艦船模型�,或許并不會全部投入實際建造��,而是作為在核動力浮動電站之后,備選的建造能高速航行的大型水面艦船的方案����。可以說也是通往核動力航母路上的下一個里程碑��。

這其中��,核動力破冰船的技術(shù)難度相對低�����,且有俄羅斯數(shù)十年來建造10艘破冰船的前例��,已經(jīng)趟出了一條路�����,顯然是首選方案�����。

但從實際應(yīng)用需求角度看���,核動力大型補給艦顯然更有用��,因為我國與俄羅斯相比����,冬季結(jié)冰海區(qū)面積相對小����,破冰船的實用價值相對也就有限。而該型艦可以用于為未來的常規(guī)動力航母編隊提供更好的海上補給支持——雖然作為補給艦��,即使使用核動力��,其搭載的燃料��、彈藥�����、物資也依然是有限的�,使用核動力并不能讓它的補給能力比大型常規(guī)遠洋補給艦有太大的提高,因此實用價值也是相對有限的�。

而第三種方案則是新概念船,一種可潛式大型核動力海上平臺����,目前尚不清楚該平臺的用途����,但從其甲板上的大型海上作業(yè)裝置模型上來看��,這可能也是一種海上工程作業(yè)用平臺�����。其可潛功能是用來在遇到臺風等惡劣氣象條件時潛入水下躲避的�����,對于海上作業(yè)平臺而言����,意味著它可以在作業(yè)海區(qū)停留更長時間,提高施工作業(yè)能力�����。從模型比例來看����,其噸位可能比2萬噸海上核動力平臺更大。